【 外国映画の中のインド 】では、インドではなく海外で製作された映画の中でインドに関するものが登場したり、言及されている映画などに出会った時に書いています。(たまにインドではなくパキスタンなどの南アジア諸国も含みます。)

(2006年/イギリス/英語)

- 原題:This Is England

- 監督:シェーン・メドウス

- 脚本:シェーン・メドウス

- 出演:トーマス・ターグーズ、スティーヴン・グレアム

- 制作会社: Warp Films, FilmFour Productions

#予告編

あらすじ

1983年のイギリス。フォークランド紛争で父親を失くしたばかりのショーンはまだ12歳で、その現実を受け入れられずにいた。学校では同級生とも馴染めず、父のことをからかわれて喧嘩をはじめてしまう。そんな帰り道、ウッディが率いるスキンヘッズのグループと出会う。ウッディは傷だらけのショーンから話を聞くと彼を励ますためにグループへ誘い、ショーンは少し年の離れたウッディたちとつるむようになる。

ある夜のパーティーの最中に、かつてのスキンヘッズ仲間であるコンボが3年の服役から戻ってくると、グループには不穏な空気が流れ始める。コンボは極右的な思想を持ち、また人種差別主義者であった。そんなコンボの語る言葉にショーンは影響され始め・・・。

イギリス映画「This is England」

「This is England」は2006年に公開されたイギリス映画です。1983年、マーガレット・サッチャー政権下で不況にあえぐイギリスを舞台に、フォークランド紛争で父親を失くした少年が、スキンヘッズのグループと交流を通して成長する姿が描かれています。

まだ10歳足らずの少年が主人公に据えられていることから、ハートフルな話かと思いがちですが、当時のイギリス社会情勢を描くことに比重が置かれている社会派ドラマです。

この映画では「スキンヘッズ」という若者の労働者階級たちのカルチャーグループにスポットが当てられています。元々はモッズの系譜で、彼らはジャマイカの音楽を愛し、坊主頭に同じファッションで身を包み、同じような思想を共有し、行動を共にしていました。

そしてこの映画のストーリーで重要な出来事として、イギリスに住むパキスタン移民への嫌がらせや、暴行を行うシーンが出てきます。このイギリスで起こっていた南アジア系住民への差別や暴行を「パキ・バッシング」と言います。このバッシングは、70年代以降のイギリスで顕著にみられるようになりました。

スキンヘッズというカルチャーとパキ・バッシングは密接に関わっていました。今回はこの映画を理解するために、「1980年代前半のイギリス社会背景」「スキンヘッズ」そして「パキ・バッシング」についてまとめてみたいと思います。

40年代〜60年代のイギリスの社会背景、映画やカルチャーの流れについては下記にまとめています。

1980年代前半のイギリス社会背景

イギリス病(1960年代後半〜1970年代)

まずは、この映画の舞台となる80年代に至るまでのイギリス社会情勢を見ていきましょう。

60年代後半から70年代にかけてイギリスは長期経済停滞に悩まされており、この長期経済停滞は「イギリス病」と呼ばれました。このイギリス病の原因については様々な説がありますが、定説とされているのは ①社会保障制度の拡充による政府負担の増加 ②各産業の国有化による競争の停止と老朽化 です。

戦後のイギリスでは労働党が台頭し1945年~1951年の間政権を握ると、労働者階級の声を反映し、社会主義政策(みんなが平等に安心して暮らせる世の中作り)を実現させました。それが先に挙げたイギリス病の原因ともなった2つの政策、「社会保障制度の確立」と「主要産業の国有化」です。

かんたんに言うと、社会保障制度の確立では、”ゆりかごから墓場まで”というスローガンのもと、国民は保険料を毎月支払う代わりに、健康保険、失業保険、各種手当など収入が低くても、収入がなくなった時でも安心して生活できるような手厚い福祉サービスを国が行うことを約束しました。また主要産業の国有化を行うことで、一部の企業だけが得をすることなく国(ひいては国民)に還元する仕組みを作りました。

イギリスを支える労働者階級層の声を取り入れたことは素晴らしくメリットもありましたが、残念ながらこの2つの政策はうまく機能しませんでした。

イギリス病と呼ばれる経済低迷に至るまでは複合的ですが、社会保障制度を運営するための税金支出は増加し、各産業を国有化したことでそれらの赤字は財政に直接響きます。またメンテナンス費用などを国の税金から賄わなければいけません。またそれらを先延ばしにし老朽化すると、生産物は国際市場で戦えるほどのクオリティが担保できなくなり、買い手がつかなくなりました。

また70年代後半になり不景気が蔓延してくると、働き手は職を失っても保障制度により暮らしていけるという後ろ盾もあり、さらなる賃金上昇を求め多くのストライキが起こるようになります。ストライキの結果、人々のライフラインが日常的に止まるということが勃発しました。不況だけでなくこのような背景により国民の不満が募ると、1964年から70年代もほぼ政権を握っていた労働党は求心力を失い、1979年の選挙で保守党の勝利によりマーガレット・サッチャー政権が誕生します。

1971年 保守党の有名なポスター。Labour Isn’t Working.(労働者は働いていない)。職安に失業者が並ぶ姿を描いている。不景気で失業者が増えたということを表しつつ、労働党(Lobour Party)は仕事をしていない、という皮肉を込めたダブルミーニングになっている。

1971年 保守党の有名なポスター。Labour Isn’t Working.(労働者は働いていない)。職安に失業者が並ぶ姿を描いている。不景気で失業者が増えたということを表しつつ、労働党(Lobour Party)は仕事をしていない、という皮肉を込めたダブルミーニングになっている。

サッチャー政権誕生(1979年)

それまでの労働党に代わり、首相に就任した保守党のマーガレット・サッチャーは、言わずもがな国民からの長引く経済停滞改善への期待に応えるように、11年間もの間政権を握り、イギリス病の治療へと向き合いました。

それまでの何もかもを政府が負担するスタイルから”小さい政府”への改革を掲げ、社会保障制度の見直し、国営企業の民営化、税制改革、規制緩和、労働組合の弱体化など、サッチャリズムと呼ばれる数々の経済政策を80年代かけて行ないました。これらは荒治療とも言えるものでしたが彼女は強硬に推し進めると、イギリス経済の悪化に歯止めをかけることに成功していきます。

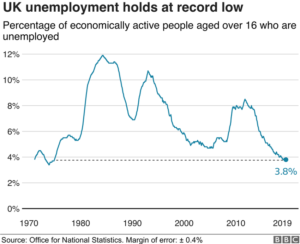

ですが彼女が進めた政策の中身は、労働者階級や移民などの社会的弱者を切り捨てる内容でした。それを示すようにサッチャーが政権を握った80年代の失業率は過去最低を更新し、今もその記録は破られていません。

サッチャーは合理化を図りイギリス全体の経済立て直しへ寄与したと現在では考えられているものの、多くの失業者を出したことで貧富の差は拡大し、犯罪の増加、人種差別抗争などを招き、80年代は非常に不安定な時代となりました。

イギリスの失業率グラフ(BBC より)サッチャー政権(1979年〜1990年)時代は、失業率がいかに高いかが分かる。

イギリスの失業率グラフ(BBC より)サッチャー政権(1979年〜1990年)時代は、失業率がいかに高いかが分かる。

フォークランド紛争(1982年)

強硬な政策を打ち出すマーガレット・サッチャーに対して多くの反発が起こり、支持率が下がることは免れられないことでした。就任から3年経った1982年には、上昇し続ける失業率を理由に早くも解任が囁かれはじめていました。そんな時、マーガレット・サッチャーへ転機となる一大事件が起こります。

イギリスから遠く離れた南米にある、イギリスが実効支配するフォークランド島をアルゼンチンが侵略したのです。アルゼンチン沖にあるこの島は、自国の領有権であるというのが当時のアルゼンチン軍事政権の主張でした。

遠く離れたフォークランド島は大航海時代にイギリスが見つけた島として、実効支配を続けてはいたものの、約3000人の地元住民たちが細々と生活している島に過ぎず、イギリス国民にとって馴染みはありませんでした。イギリス病に悩まされていた時代には「売却」が検討されていたほどで、イギリスが武力を使ってまで奪回することに懐疑的な声も多くありました。

この侵略に対してサッチャーは国内の慎重派の声には耳を貸さず、交戦を即決すると、イギリス軍を即刻派遣します。こうしてフォークランド紛争と呼ばれる戦いが始まりました。アメリカや国連から交渉による平和的解決を求められるも、サッチャーは譲歩を拒み続けました。この戦いは約3ヶ月続き、アルゼンチンの降伏によってイギリスの勝利に終わります。

このフォークランド紛争へのサッチャーの姿勢は、国際社会へイギリスの力を見せつけるため、また国民へ対してナショナリズム(愛国心)を喚起するための政治的プロパガンダが目的であったというのが現在の一般的とされている見解です。

彼女の思惑通り、開戦当初は消極的姿勢だった国民も日々戦況に触れる中で、遠く離れたひとつの島を巡り戦うことにかつての大英帝国の誇りを感じ始めます。そしてフォークランド紛争へ勝利すると人々は熱狂し、サッチャーはイギリスの救世主として支持率を取り戻したのです。フォークランド紛争は、サッチャーにとって重要な転機点となりました。

「This is England」では、主人公ショーンの父親がこのフォークランド紛争で命を落としたという設定です。また極右思想に傾倒するスキンヘッズのコンボは、サッチャー政権に批判的でこのフォークランド紛争は無意味なものであったという見解を述べます。つまり、目の前で起こっている不景気や仕事を失くした自国民に対しては目を向けず手を差し伸べずに、遥か遠くの島ばかりを見て権威だけを追い求めているとサッチャーを批判しているのです。そしてこの考えを述べることが映画では重要なポイントとなっていきます。

フォークランド紛争から戻ってくる航空母艦を一目見るために、多くの人々が港へ集まったという。人々の関心の高さが伺える。(Photo by forces.net )

フォークランド紛争から戻ってくる航空母艦を一目見るために、多くの人々が港へ集まったという。人々の関心の高さが伺える。(Photo by forces.net )

スキンヘッズ(1968年〜)

スキンヘッズのファッション

スキンヘッズのファッション

スキンヘッズとは

スキンヘッズ Skinhead は、1960年代にイギリスで生まれた労働者階級の若者たちのカルチャーです。スキンヘッズには大きく分けて2回の流行があり、60年代後半にモッズから分岐する形で現れた最初の流行と、70年代後半以降のリバイバル流行があります。今回の「This is England」では、後者リバイバル流行期のスキンヘッズたちが描かれています。

スキンヘッズはその名の通り、彼らの定番である髪の毛を刈り上げた髪型から名付けられました。またハリントンジャケットを羽織り、ドクターマーチンやつま先に鋼の入った作業靴、ポロシャツやシャツを細身のパンツにサスペンダーで留めるスタイルが彼らの定番ファッションとされています。

ここで注意したいのは、日本語では坊主のことを「スキンヘッド」と言いますが、坊主頭を表す正しい英語は “Shaven head” であるということです。英語で “Skinhead” と言うと、このカルチャーやさらに派生して白人至上主義などを指す言葉になります。

スキンヘッズの前身、モッズカルチャー

先にも述べた通り、前身となるのはモッズと呼ばれるカルチャーでこれも60年代の労働者階級の若者たちのカルチャーでした。モッズは、スキンヘッズと比べるとスタイリッシュで、タイトなスーツに身を包みミリタリーコート(現代ではモッズコートと呼ばれる)を羽織るスタイルでした。そのファッションは、オシャレでカッコよく決めるよそ行きの格好だったわけです。

モッズのファッション

モッズのファッション

このモッズの中から、スーツではなくもっと自分のワークスタイルにあった実用的な服を着ようと分岐していった一部の者たちが、ハード・モッズと呼ばれるようになります。そして髪型は肉体労働を行う彼らにとって実用的である坊主頭を選ぶと、スキンヘッズと呼ばれるようになりました。また坊主頭を選んだことについては、同時期に中流階級たちが米国のヒッピーカルチャーに影響され髪を伸ばし始めたことに対する対抗意識があったともされています。

モッズとスキンヘッズの違い

モッズとスキンヘッズの違いは、ファッションだけではありません。どちらも音楽との結びつきがとても強いカルチャーで、モッズはその名の由来となったモダン・ジャズを愛好していました。アメリカ生まれのジャズ、R&B、ソウルミュージックなどのいわゆる黒人音楽を愛し、これらの音楽をルーツに持つブリティッシュ・バンドもモッズ文化の中から生まれました。(ザ・フーなど)

一方でスキンヘッズは、南米のジャマイカ起源のスカやレゲエを愛好します。初期のスキンヘッズたちは、ジャマイカ系移民たちの労働者階級(彼らのカルチャーの名はルードボーイ)と交流し、彼らの影響を大きく受けました。当初のスキンヘッズは、ジャマイカ系移民たちと交流し、彼らの文化を愛したことから分かるように彼らの中に人種差別的な思想はありませんでした。

1970年代後半のリバイバル

このスキンヘッズというカルチャーは70年代に入ると一度衰えるも、70年代後半になるとパンク・ロックの流行の流れから、再び表舞台に現れます。

サッチャー政権になってからは、生粋の労働者階級が多かったスキンヘッズたちは、不況の煽りを正面から受けました。仕事を失ったスキンヘッズはサッチャー政権に批判的になり、極右政党イギリス国民戦線の活動に感化され(移民排他路線であったイギリス国民戦線の戦略でスキンヘッズを取り込んだのです)、不況による不満解消の矛先としてパキ・バッシングへと走るようになったのです。

「This is England」の中でも語られるようにその理由はとても陳腐なものです。

---多くのイギリス人が失業して路頭に迷っても政府は助けてもくれない。仕事は、安い賃金で働く移民に全て奪われる。だから、奴らを追い出さなければいけない。

残念なことにそういった一部のスキンヘッズの行動により、メディアではスキンヘッズと人種差別が同義として使われるようになり、最終的には加害者が実際にスキンヘッズであったかどうかに関係なく、人種差別暴力についてスキンヘッズという言葉を用いて報じるようになりました。

決して、全てのスキンヘッズたちがそうであったわけではありません。

パキ・バッシング

パキという言葉

「パキ」は、パキスタンから派生した言葉で、南アジア系移民に対する呼称として用いられる差別用語です。このパキという言葉と、暴行・非難などの意味がある バッシング Bashing が一緒に用いられ、パキ・バッシングはイギリスで起こった南アジア系移民に対する暴行や嫌がらせを指します。

パキスタンという国名から作られた言葉ではあるものの、私たちが欧米人を一目見てどこの出身か分からないように、欧米人が私たちを見て日本人なのか韓国人なのか中国人なのか分からないように、この言葉を使う者も南アジア系移民(インド人、パキスタン人、バングラデシュ人)たちがどこの出身なのかは区別することはなく、この言葉は使われています。

「This is England」ではパキスタン系移民を標的にしていますが、冒頭シーンでは当時の映像が流れ様々な宗教の方が映ることからも、特定の国や宗教だけでなく南アジア系移民を一緒くたにしていることは、想像に難くないかと思います。

イーノック・パウエルの血の川演説(1968年)

イギリスでの移民排除の流れは、1960年代後半から起こり始めます。戦後のイギリスは労働者不足で、イギリスのコモンウェルス諸国からの移民を多く受け入れました。そして60年代には飽和状態となり不景気の足跡が聞こえ始めると、移民を排除すべきだという意見が持ち上がったのです。その口火を切ったのが、政治家イーノック・パウエルの演説です。

このパウエルの演説は、戦後増え続ける移民を制限しなければいけないという論調のものでした。スピーチの中には、彼らの子孫が増え続けいつか英国が彼らの手に渡ってしまうという危惧、差別禁止法に対する批判、有色人種がその弱者的地位を利用しているというエピソードなど様々なことが盛り込まれ、最後は詩を引用し、

「テベレ川がたくさんの血で泡立っている」

といつか暴力や抗争が起きることを予言するようなスピーチを残しました。

この演説の後、すぐさまパウエルはメディアや多くの政治家から「人種差別主義者」だと非難の的となり、彼の政治家としての道も閉ざされました。ですが、実際には多くのイギリス人庶民たちは賛同したのだといいます。

この後には移民排他の動きパキ・バッシングが起こったことや、昨今のEU離脱の動きからも、やはりイギリス人は保守的な人が多いことが分かり、現在ではパウエルの意見は的を得たもので預言者だという声もあるようです。

ちなみにパウエルは、戦時中はインド総督を目指すためにウルドゥー語を学び、実際にイギリス領インドで長い間を過ごしています。だからこそ、文化の違う者同士が共存していくことが難しいということを感じていたのかもしれません。

パキ・バッシングの悲しい事件

70年代に入るとイギリス各地で移民排他的な考えを持つ者たちが有色人種たちに対する暴行、衝突、嫌がらせなどが起こるようになりました。

パキ・バッシングで最も悲しく広く知られているのは、アルタブ・アリ殺害事件です。1978年、バングラデシュ系移民のアルタブ・アリは、仕事から家に帰る途中で10代のイギリス人3名から暴行を加えられ、25歳という若さで命を落としました。

10代の少年が警察に捕まり理由を尋ねられた時、彼らは「No reason at all. 理由なんてない」と答えたことからも、いかにパキ・バッシングというものが罪の意識なしに蔓延していたのかが分かります。

それまでは息をひそめるように暮らしてきた移民たちも、彼の死を受けて立ち上がりました。彼の棺桶を乗せた車の後ろに連なり、約7,000人のアジア人がロンドンの街を行進しました。ですが、その思いはむなしくまたこの数週間後には、別の南アジア系移民が暴行によって命を落としてしまいました。

「This is England」を観て

「This is England」これが英国だ、と言い切った本作は、イギリス人には好感を持って迎えられたようでイギリスでは大ヒット、英国アカデミー賞を受賞しています。

作中では、パキスタン系移民への恐喝を行い、友人であるジャマイカ系移民に暴力を振るい、まともだと思えない男が好き勝手やり尽くす。そのタイトルがこれでいいのか?こんなのがイギリスじゃないだろう?というのが正直な感想です。ただ一つの救いは、ショーンが最後にとった行動だけ。クソッタレなイギリスこそがイギリスだ、という意味なんだろうか。この「This is England」の意味を、どのように捉えるのかには、議論の余地があると思います。

映画の感想よりも、この時代背景について改めて知れたことが今回の産物かなと思います。

何年も前に、イギリスのカルチャーについて調べていた時、本作を観ました。その時はまだインドについては詳しくなく、本作のパキ・バッシングについてもさほど理解していませんでした。だからこの映画を観て胸を痛めることはなく、このスキンヘッズという文化についてばかりを注視していました。

ですが今回改めて観て、本当に気分が悪くなるくらいのバッシングのシーンに、前回とは全く違う感想を持ちました。私の見方や立場が変わったのだということを感じました。その時と今の私が違うのは、インドのことやインドの歴史を知っているということです。

今ここで何が正解なのか正しいのかなどと議論するつもりはありません。そして正解というものは無いのかもしれない…とすら思っています。物事には、たくさんの方向からの見方があるのだけなのかもしれません。イギリス側の気持ちに寄り添えば見えること、移民側の気持ちに寄り添えば見えること、があるということです。(でもどんな状況でも、暴力は絶対ダメだけれど)

昔の私には分からなかった、見えなかった視点(アジア人としての視点)を今回感じるきっかけになりました。知らなければ何も分からない、何も感じない、スーッと素通りしてしまう。もちろん世の中にはたくさんそういうことがあります。でも、少しだけ興味を持って知ってみたり相手の背景や気持ちを想像することで、180度見方が変わるかもしれない。だからこそ、まずは「知る」ことが大切だと改めて思い、この記事を書きました。

インドから遠く離れたイギリスでの出来事ですが、インド映画にはイギリスを舞台にしたものも多く、イギリスへ渡った移民たちが出てくることもよくあります。そんな彼らや彼らの上の世代の人たちは、こんなことを経験してきていたのだと知ることもこれから映画を観る上で何かの手がかりになるかもしれません。

表立ったパキ・バッシングや人種差別は減ってきたとはいうものの、南アジア系移民へ対する差別がまだ根強くあることは想像に容易いかと思います。差別と暴力は連鎖する---2005年に起きたロンドン同時テロの犯人は、パキスタン系移民の二世3人とジャマイカ系移民の二世でした。4人のうち2人はまだ20歳近くの年齢で、10代も1人含まれていました。

ある程度裕福な家庭に育ち、どこにでもいる子と同じように勉学やスポーツに励み、成績も良く、人当たりも悪くなかったと言われています。そんな彼らがなぜそんな行動を起こしたのか。もちろんテロを断じて許すことはできません。ですが、イギリスでのこういった背景を知ると、やはり彼らの人生だけの問題ではないと思うのです。彼らのジャッジや批判をする前に、背景を「知る」ことから始めようと私は思います。

★40年代〜60年代イギリス映画史について書きました。

あすゆき

あすゆき

最後までお読みいただき、ありがとうございました🧡

● ブログ村に参加しました。ポチしてもらえると嬉しいです!

● ご意見・ご感想を、Twitterやコメントでお待ちしております!

Twitter @asliyuuki

参考文献・サイト

Vivid forum(2005)「戦後イギリスの経済政策」(参照2020-11-24)

週刊ジャーニー(2013)「救世主か、破壊者か−。鉄の女 マーガレット・サッチャー」(参照2020-11-24)

BBC News(2016)「Altab Ali: The racist murder that mobilised the East End」(参照2020-11-24)

anth1001(2014)「The full text of Enoch Powell’s ‘Rivers of Blood’ speech」(参照2020-11-24)

Benjamin Bowling(2000)『Violent Racism: Victimization, Policing and Social Context』Oxford University Press.

尾山晋(2010)「スキンヘッズ・リバイバル期のファンジンと関連書籍:初期スキンヘッズの描写」.『メディアと社会』,第2号,pp.27-43.